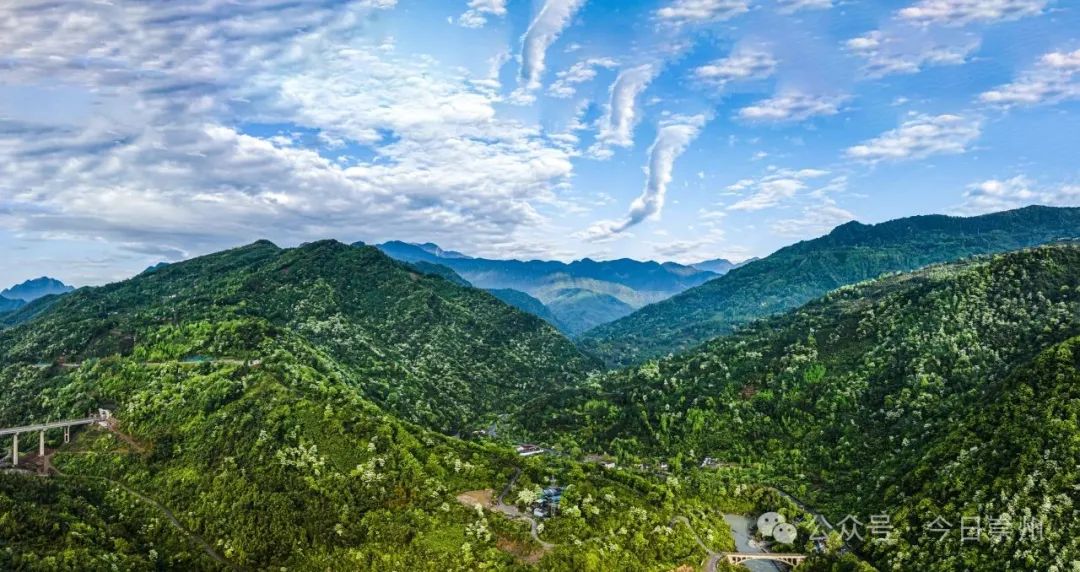

在成都平原与龙门山脉交汇处,崇州超过42%的森林覆盖率织就了连绵绿浪。这片曾经“沉睡”的青山,因一项创新机制——“林业共营制”而焕发出蓬勃生机,也生动诠释了生态保护与经济发展双赢的“崇州路径”。

林下生金:“共营制”唤醒沉睡青山

崇州森林覆盖率高,林业资源丰富,以前却长期面临“三缺”困境(即:经营主体缺失、生产主体缺失、服务主体缺失)。林农守着“绿色银行”却难获收益,发展积极性低迷。

2016年,我市推行“林业共营制”改革:林农以林地经营权折资入股成立合作社,公开竞聘职业经理人运营,构建“合作社+职业经理人+综合服务”三位一体体系。正是这场改革,让崇州3.8万亩沉睡林地焕发新生,5300余户林农踏上致富路。

——红旗村的“点林成金”术

道明镇原斜阳村(今红旗村)的季崧林地股份合作社成为首批“吃螃蟹者”。2016年,106户林农将1100亩林地经营权折股入社,并获颁《林地经营权流转证》,实现了林地产权明晰化。

谢娇

“如何让荒山生金?”当选合作社职业经理人的大学生谢娇给出答案:林下种植高附加值中药材。在成都市农林科学院专家指导下,谢娇带领社员开垦林下空间,种上白芨、金凤花、金线莲。仅一年时间,金凤花种植就带来近10万元收益。

截至目前,合作社种植林下中药材750余亩,已建成1900平方米的智能化中药材繁育中心和800平方米的本草山房多功能中心。合作社自成立以来,社员保底分配+二次分红累计81余万元,合作社社员户均累计增收17100元。

——林权改革的“金融钥匙”

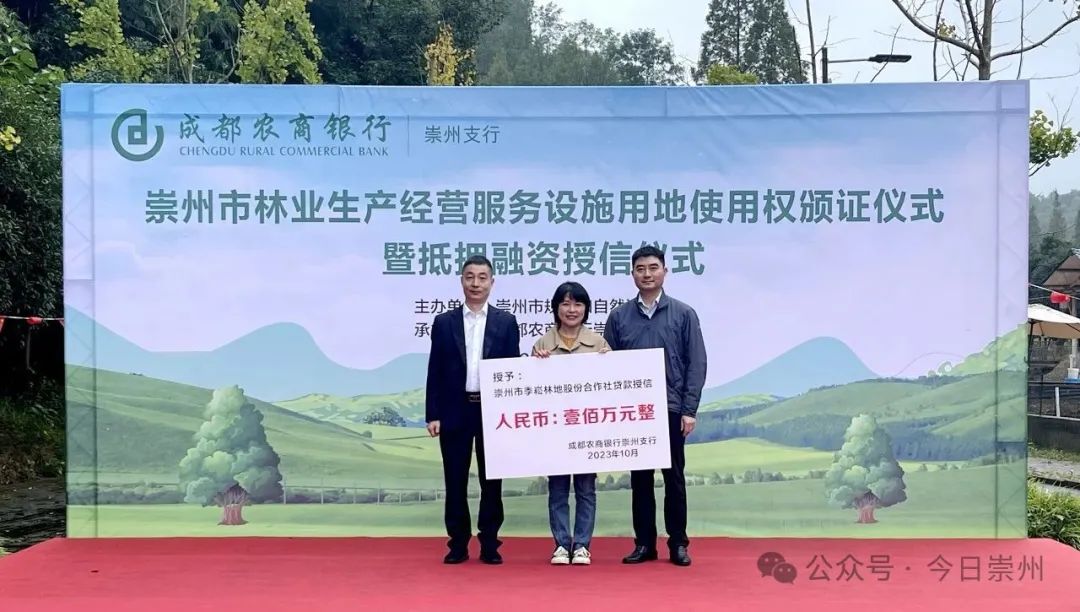

然而,随着时间的推移,资金短缺成为了林业发展的“拦路虎”。中药材生长周期一般需要3-5年,前期资金投入让合作社步履维艰。为此,崇州创新推出林权“五权分置”改革,将林地所有权、承包权、经营权与林木所有权、使用权分置,让“纸面林权”变成“活资产”。季崧林地股份合作社凭借新获颁的林权证获得40余万元贷款,解决了扩大中药材种植的燃眉之急。

此外,崇州还建立全国首个林业职业经理人分级认证体系,职业经理人可凭证书信用贷款,初级到高级可分别贷款10万——30万元。

袁明志

文井江镇大坪牛尾笋种植专业合作社职业经理人袁明志就是受益者之一。他凭中级证书获得20万元贷款,流转200亩林地扩大牛尾笋种植面积:“有资金撑腰,产业才能滚动起来!”

崇州“林业共营制1.0版”解决了“谁来经营”“谁来生产”“谁来服务”问题,以产权改革激活资源、以专业经营提升效益、以金融服务破解瓶颈。如今,崇州不仅升级打造“林业共营制2.0版”模式,还瞄准更高目标——打破产业边界,推进三产融合。

跨界融合:青山里的“共营升级版”

道明镇红旗村的森林营地里,帐篷星星点点散落林间。游客采完药材后围炉煮茶,静享山林风景。职业经理人谢娇指着起伏的远山说:“几年前这里只有中药材,现在整片山林都是消费场景。”

这几年,季崧林地股份合作社抓住“露营经济”火爆的风口,将1100亩林地从单一生产基地转型为多元体验空间。通过“林业+”,围绕“林科旅养”融合发展,结合中药材种植基地,引入徒步采药、特色药膳、木屋民宿等项目,营造新消费场景,受到游客欢迎。合作社营收结构也就此改变:从单纯卖药材拓展至文旅综合消费。据统计,每客消费金额提升3倍以上。

目前,该森林营地项目正在升级改造中,总投资预计1000万元,预计实现年经济效益500万元,可带动200户林农年均增收50万元。

林下经济的价值挖掘不止于药材种植和休闲露营。在谢娇的蓝图中,营地将延伸为自然教育平台:与学校合作开展中医药文化课程,把中药材种植区变为科普基地。合作社同步推进的还有产业链的延伸,新建中药材加工坊开发中药养生药膳、黄精蜜饯等产品,并通过电商平台销往全国。从过去只卖原料,到现在加工制作终端产品,合作社中药材种植利润翻了两番。

从单一生产到多元经营,崇州林业共营制2.0升级版通过场景再造、链条延伸,让生态价值转化路径越走越宽。“青山蕴藏无限可能,关键在于打开思路。”谢娇对未来充满信心。

制度创新:共营制背后的“崇州探索”

从崇州“林业共营制1.0版”升级到“林业共营制2.0版”模式,崇州林业共营制的生命力源于“五权分置”产权改革这一创新举措。 目前,崇州颁发林权证2.1万本,47.8万亩林地有了“身份证”。

林权证的颁发让林农吃下“定心丸”,他们凭此证入股合作社参与收益和分红。而股权机制更加灵活:“原始股+新增股”兼顾公平与开放,新入股林地从有收益起参与分红。

在文井江镇大坪村股份经济合作联合社,社员杨树群以约50亩林地入股。“佣金体现劳动价值,股份分享发展红利。去年一年,年均保底分红达3万元。”杨树群开心地告诉记者。

创新灵活的金融服务支撑,也是打开林业经济发展的“钥匙”。为拓宽致富渠道,2025年,文井江镇大坪村股份经济合作联合社规模化种植100多亩黄精。合作社负责人袁明志说,“我们种植林下中药材黄精,上百亩的种植成本需要上百万元。为扩大种植规模,先前我们找了多家银行,由于没有抵押不能贷款给我们合作社。”

为了破解公益林增收瓶颈,崇州与银行积极对接,寻找新的解决办法。公益林虽然不能采伐,但有稳定的补偿收益,对银行来说,是一种不错的质押物。因此,按照这个思路,最终,大坪村股份经济合作联合社以3600多亩公益林5年的补偿收益权作质押,获得200万元授信,成为四川省首笔公益林补偿收益权质押贷款授信。 “崇州通过公益林补偿收益权质押解决了我们最关键的资金问题,下一步,我们合作社将黄精种植迈向500亩的规模。”合作社负责人袁明志信心满满地说。

市规划和自然资源局相关负责人告诉记者,崇州目前组建有林地合作社53个,培育职业经理人171人,2024年崇州林业综合产值达134.75亿元。经过多年改革探索,崇州通过“集体经济组织+多元主体+职业经理人+综合服务”四位一体的“林业共营制2.0”, 进一步推动实现了生态美与百姓富的有机统一。

青山为证,林下生金。崇州“林业共营制”以巧思破局,以“共营”之笔,不仅绘就了青山叠翠的生态画卷,更在阡陌间写下了“绿富同兴”的生动注脚。

精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

共0条评论